原案・監修:灰島

著者:四ツ屋

人の行き交う会場は気を抜いているとすぐに過密した客の滞留が起きて事故につながる。萩原は隊長から言い含められていたことを思い出し、内心でため息を吐いた。事前の会議で伝えられた過去の事故事例は、二十年も前の事例を未だもって語り継がれ教訓とされるほど悲惨なものだった。だからこそ、警備をする側にとっては身を引き締めて現場にあたらなければならない。

だが、資料で見る事故の悲惨さと、目の前の喧騒とのギャップには辟易してしまう。目の前でスマホを眺めながら人とぶつかっていく連中を見ると、なにか起きたとしても自業自得なのではとすら思えてくる。

「……くさくさしちまうなァ」

「あ? だれが汗臭いって?」

独白を拾った相棒がすん、と自身の肩口に鼻先を寄せて匂いを嗅ぐ。が、汗臭さもなにもどうせこの辺りは焼きそばだのベビーカステラだの、様々な屋台の匂いが入り混じって何もわからない。萩原は目の前の浴衣姿の集団を顎で指した。

「歩きスマホばっかだろ」

「あぁ……」

口を尖らせると松田も萩原の意を汲んだらしく頷いた。

一人が立ち止まっただけで人の流れが止まる。流れが滞留すると人口密度は飛躍的に上がり、事故が起きやすくなる。

「そこ、立ち止まらないでくださーい」

一方通行としているが戻ろうとする人もいる。人の流れが止まりそうになるのを、拡声器に声を張り上げて注意を促すのだが。

聞いちゃいねぇ。

萩原は深くため息をついた。

「聞こえねぇし、言うことなんざ聞きやしねぇ」

普段口の悪い相棒を宥めすかすのが自分の役割だが、今日はどうやら逆転しているようで、ぽんぽんと悪態が口から出てくる。当の相方といえば、あたりに視線を向けてはいるが量の多い髪の毛が蒸れたのだろう、帽子を外してぱたぱたと仰いでいる。

「やってらんねぇなー、腹は減るし暑いし」

萩原も帽子を外してがしがしと頭をかく。髪の毛は一つに括っているが、その後れ毛がうなじに張り付いて気持ち悪い。ただでさえ暑いなか、今日は特別に猛暑日らしく、昼間は外を歩くだけで汗が吹き出していた。おまけに日中に蓄積した熱が夜になっても下がらず、足元も熱を持っている。サンダルでそこらを歩いている連中が憎らしい。その首から下げた扇風機すら恨めしく感じるのに、酔っぱらい連中は自分たち警官を見るだけで嫌な顔をする。

こっちだって好きでこんなところに立ってるわけじゃねーよ。

内心で考えうる限りの毒を吐き出す。こんなに腐っているのは暑さと空腹のせいだった。夕方にバタバタとしていたせいで夕食を取りそこねたのもある。

悪態をつくならまだいい方で、これが極限になってくると物を言う気力もなくなって目が死んでいく。あぁ、冷たいビールで餃子を流し込みたい。こんな日にはクーラーの効いた部屋で家飲みするのがいい。

「腹減った……」

人の行き交う会場は気を抜くとすぐに屋台の匂いにつられてしまう。萩原は鼻孔を突き刺す油とソースの焦げる匂いに、うめき声を漏らした。仕事が嫌いなわけではないけれど、空腹と眼の前の喧騒に心がくさくさしているのは事実だった。

「さっき食わなかったのか?」

「え、なにそれ」

松田は首を傾げて不思議そうに訊いてくる。

「隊長から差し入れあっておにぎり食ったぞ」

「聞いてねぇんだけど」

夕方、ひとりでトイレに行ったついでに喫煙所に寄っていた。珍しく単独行動していたが、その際に差し入れがあったのか。情報が共有されていないことに落胆した萩原は深く深くため息を吐き出した。

「教えてくれてもいいじゃんかよ」

「お前、いなかっただろうが」

口を尖らせる萩原に松田は平然としているのが、余計に苛立った。自分でもイライラしているのが分かっているが、一度出した言葉のしまいどころが分からなくなっていた。

「……戻ってきたときに言えばいいだろ」

恨み言を吐き出す声が、いつもより刺々しいものになったと気づいたのは屋台の電飾に照らされた相棒の表情に気づいたときだった。別にいつもとそこまで変わりがないと言えばそうなのだが、ほんの僅かにサングラス越しに目を見開いた姿に、やべ、と思ったけども後の祭りだ。

「お前だって黙ってどっか行ってただろうが」

相棒の言葉にも棘が混じる。そうさせたのは自分だと頭では分かっていたが、振り上げた拳を下ろせない萩原はふい、と顔を背けた。

「……もー知らね」

たまに、至極どうでもいいことで喧嘩をすることはある。そういうとき、お互いがどちらともなく謝って終わりにできる程度には大人ではあるのだが今日は萩原に余裕がなかった。なにせ空腹なのだ。空腹はよくない。おまけにこんないい匂いの漂う場所で、触れ合えない仕事中なら尚更だ。ごめんの一言が言い出せなくて萩原は誘導棒をゆらゆらと揺らしていた。もうちょっと気遣ってくれてもいいじゃんかよ、なんて自分の言葉を正当化しながら胃の辺りがやけに重く感じていた。空腹に反して感情はドロドロと重くなっていく。

そもそも相棒はいつも言葉が足りないのだ。仕事のことはきちんと伝達するくせに、コミュニケーションの方は時々圧倒的に言葉が足りないと感じる。萩原の方がよく人の感情に敏感で気遣いのできる性質ゆえに感じる差異なのだが、今日はそれが特に悪い方に出た気がする。面倒くさいすれ違いと分かっていながら、たまには歩み寄ってほしい気持ちを察してほしくなる。

顔を背けた先では浴衣姿の可愛らしい女の子がきょろきょろと不安そうにスマホとあたりを見比べている。いいな、彼氏とデートでもしてるのかな。妙に今日は他人が羨ましく、妬ましく思えてしまう。いつもの余裕はどこに行ってしまったのか。

隣の男は憎らしいほどいつもどおりの顔で絡んでくる酔っ払いをいなしている。普段は公私混同して自分が止めたり諌めたりすることもあるが、今日は真面目に仕事をしているのが憎らしい。いつもみたいに俺の機嫌を取ってみせろよ、と思いながら緩慢な仕草で誘導棒を振った。じわじわと首筋に張り付く髪の毛が鬱陶しい。夜になってもアスファルトが蓄積していた熱が放出されて、ねっとりと半袖の腕にまとわりつくようだった。

「暑い……」

ため息交じりに呟いた言葉にちらりとこちらを窺う視線があったが、気づかないフリをした。

こういうときくらい、ちょっと声をかけてくれてもいいのに。仕事が終わったら焼き鳥屋でも行こうぜとか、そういうの。内心でそんな風にむくれているが、こういうときに限って松田は何も言わない。そういう男なのだ。

だからモテねぇんだぞ。

萩原は内心で罵倒するが、それが八つ当たりであることもどこかで分かっていた。今が職務中でなければ声に出していたし、たぶん腹パンくらいはしていた。

いつもだったら、文句を言いながら受け止めるだろう。多少腹パンしたところで動じる肉体でもないし、我儘を言ってもなんだかんだ宥めてくる。甘やかされてる自覚も愛されている自信もある。

「……じんぺーちゃんのばーか」

声に出したところでどうせ喧騒で聞こえないつもりで呟いたら、余計に寂しくなった。胸のあたりがきゅっと絞られるような感覚がしたのを、萩原は空腹のせいにした。

目の前を通り過ぎていく賑やかな集団の楽しげな声も、目の前の仕事も、空腹も、うだるような暑さも、萩原にとっては不快感というだけで根本の原因ではない。

(とんだガキだな、俺)

本日何度目かのため息を細く長く吐き出したところで、遠くでヒュウ、と音がなった。釣られるように顔を上げると人の群れの向こうでパッと白い光が散った。僅かに遅れてドン、と腹に打ち付けるような衝撃。

誰も彼もが同じ方向を向いている。いや、自分たちは見ている場合ではないのだけれど。

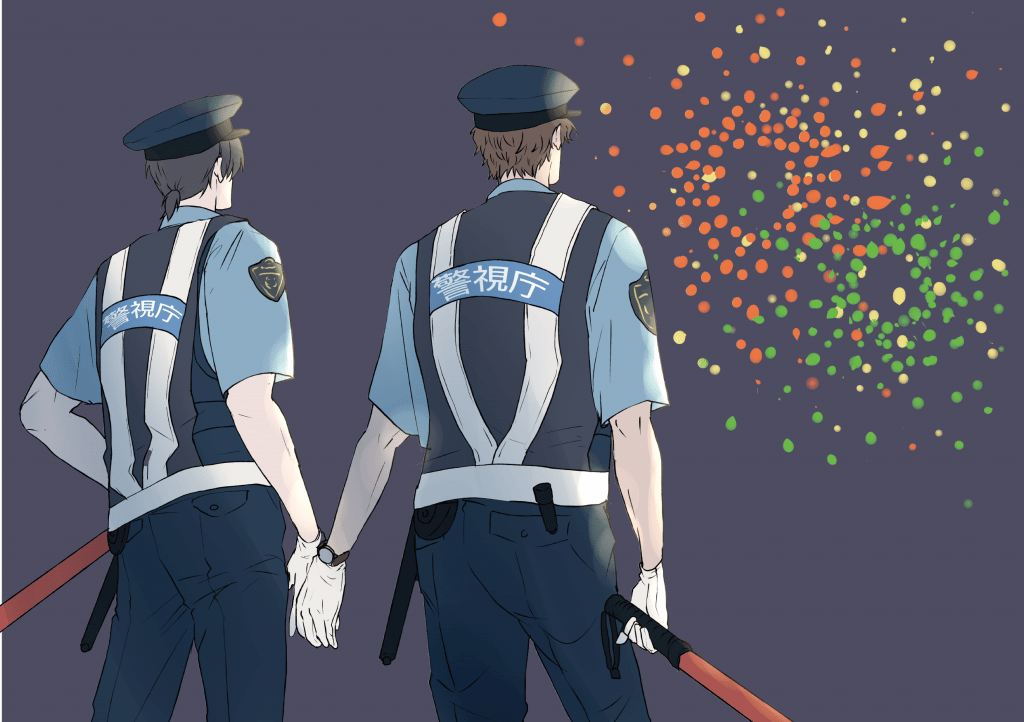

萩原が視線を目の前の人混みに戻すより先に、指先に何かが触れた。

ちょん、と触れたあと、すぐ指に絡んだのは同じ色の手袋だった。

指先を絡めて柔らかく握ってくる仕草に思わず視線を向けた。普段、外でこういう風に触れてくることはまずない。もっとぞんざいな、雑に絡んでくることはあっても様子をうかがうような、まるで初めて手を繋いだときのような。

初めて意識して触れたときのことを思い出して萩原は頬が熱くなった。

(待って、待って待って、なに急に)

顔が熱い。熱気のせいではなく、隣の男のせいだ。

外だぞ、とか。人が見てるだろ、とか。不謹慎だぞ、とかそういう嗜める言葉が喉まで出かかって、相棒の顔を横目に見る。バチッと合った視線に、言葉を失った。

口数の少ない相棒の、その眼差しの雄弁なこと。

一瞬だけ交わった視線は、何もかもがどうでもよくなるほど熱を帯びていた。

言葉がなくても、何を考えているのか分かってしまった。

ここが外じゃなかったら、勤務中じゃなかったら。そのまま噛みつくように口づけて、サングラスを放り捨てていたに違いない。

(じんぺーちゃんのばーか)

ほんの僅かな間だけ目を合わせ、すっと松田は再び光の散る方向へ視線を向けた。

色とりどりの光に照らされる横顔に見惚れたせいで、ずっとクサクサしていた気持ちがすっかり大人しくなってしまった。どうせみんな花火に視線がいってるのだから、自分たちがちょっとくらい手を繋いでいたところで誰も見やしない。

萩原は半歩だけ右に寄って指先を握り返すと、スターマインで埋め尽くされた空へ視線を向けた。